給鐵路列車裝上“最強大腦”、“千里眼”、“順風耳”!這一遠大志向,來自北京交通大學先進軌道交通自主運行全國重點實驗室(簡稱實驗室)。

先進軌道交通自主運行全國重點實驗室全景圖

實驗室依托交通運輸工程和信息與通信工程這兩個一級學科國家重點學科,和在學科評估中連續四次蟬聯全國第一的系統科學學科,在原軌道交通控制與安全國家重點實驗室基礎上,整合教育部、北京市及鐵路行業等自主運行相關創新平臺,得到了國家鐵路局和國鐵集團等高鐵主管部門的大力支持,于2023年3月獲科技部正式批準成立。前不久,該實驗室成為交通運輸領域全國重點實驗室聯盟首批入選成員單位之一。

“科技之星”風華正茂

實驗室主體位于北京交通大學思源樓8至13層,占地面積約6800平方米;現有科研儀器設備總價超過1億元;此外,在北京市豐臺區和河北省滄州黃驊建設了兩個實驗基地。

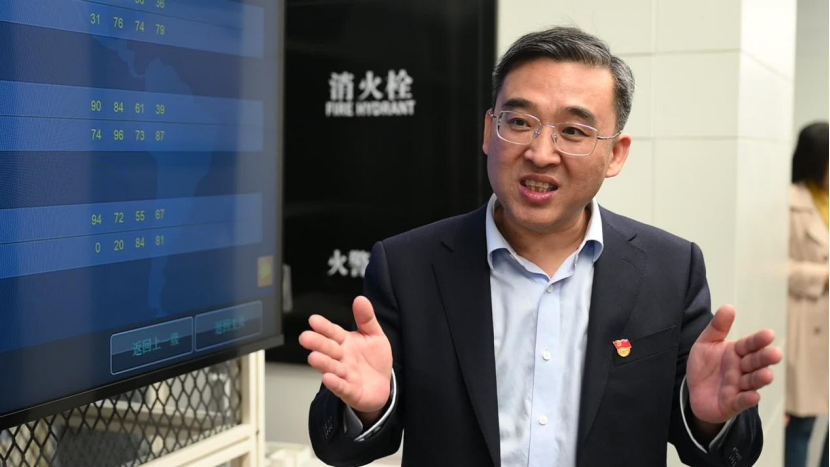

“交通強國,鐵路先行。實驗室將繼續傳承‘聚焦真需求、十年磨一劍’的科研定力和工匠精神,圍繞重點布局的軌道交通自主運行領域感知、診斷、通信、控制等方面的核心技術問題,產出引領性、原創性重大科技成果并促進實驗室健康發展,打造我國軌道交通領域自主可控技術‘策源地’。”北京交通大學校長兼實驗室主任余祖俊同時指出,實驗室緊密圍繞建設目標,認真落實學校有關加強實驗室專職科研隊伍建設部署,持續推進有組織科研,不斷完善管理制度,嚴格落實各項保障,激勵攻關任務團隊成員勇于探索、持續創新。

“我來到實驗室參與科研工作近20年了,可謂是一路跟隨到今天。”實驗室副主任秦勇告訴筆者,實驗室傳承了北京交通大學幾代人數十年的研究積累,一直是軌道交通自主運行領域的“科技之星”。

“軌道交通自主運行就是要利用傳感器、人工智能、大數據、無線通信、機器人等顛覆性技術,為鐵路列車加裝‘千里眼’‘順風耳’和‘最強大腦’,實現自主感知、自主定位、自主診斷、自主決策……”隨著交談的深入,頗具形象感的詞匯吸引了筆者的注意。

軌道交通是一個龐大的聯動系統,達到“提感增智”的目標需要各專業高度耦合。其中,“最強大腦”指針對列車“撞軟墻”安全追蹤等世界性難題,研究創建綜合立體防護理論,突破列車群協同控制與智能調度技術,隸屬實驗室重點攻關任務一——列車自主追蹤與協同管控。

“把原來8節編組改成兩個中間不靠車鉤鏈接的4節編組,通過協同控制技術讓車組‘追著跑’,既實現了超近距離的安全防護控制,又解決了高峰與平峰時期上座率不均衡的問題,還節約了資源能耗。”攻關任務負責人宿帥教授自豪地介紹,實驗室是現場成功實現列車虛擬編組關鍵技術的世界頭一份。

這樣的靈活平衡技術,不僅需要“最強大腦”,也需要強大的通信技術支撐。在實驗室重點攻關任務四——車車/車地高可信信息傳輸攻關任務中,研究人員針對高速移動場景下的高可靠強安全通信需求,構建復雜電磁環境下的智能監測檢測及網絡安全防御體系,研制高可信專用移動通信裝備。

什么是智能超表面?它其實是實驗室研究的一個新型通信陣地,通過對基站信號進行反射,提升通訊性能。基于智能超表面的電磁環境操控,研究人員可實現高速移動場景下的智能定位和波束追蹤,大幅提升列車信號覆蓋強度,解決彎道、遮擋及車廂覆蓋問題。

像這樣的高精尖設備,實驗室里還有很多,“千里眼”就是典型代表之一。

“‘千里眼’分為三只,一只在車上,是雷達與攝像機;一只在地上,是具有智能分析功能的沿線視頻監控系統;還有一只在空中的天眼,是通過無人機大范圍綜合巡檢行車基礎設施及周邊環境。”攻關任務負責人郭保青教授介紹到,針對鐵路司機超視距凈空提前感知的難題,團隊依托實驗室重點攻關任務二——運行環境智能感知與檢測預警,聚焦研究列車運行環境全息智能感知與危險源辨識技術,攻克了兩個重要科技問題:超視距行車障礙可靠感知、全天候環境風險動態辨識。

當然,有了“千里眼”,還得有“順風耳”。

“這個是我們國際上原始創新的自供電無線無源傳感器,外號叫做‘零碳探針’,因為它自己就能產生足夠的電保持正常的傳感功能,服務于實驗室重點攻關任務三——行車安全關鍵設備設施狀態監測。”秦勇教授舉著一個圓柱形小零件介紹到。

針對高速列車和貨車關鍵部位健康診斷與本質安全保障問題,“零碳探針”通過收集列車行駛過程中產生的振動能量,轉化為電能供傳感器和無線通信需要,把關鍵狀態信息發給車載智能診斷處理主機,再通過可自主持續學習的健康診斷智能算法進行實時預警與故障診斷,為列車安全運行和先進的無人駕駛提供設備健康診斷“心電圖”。部分成果已支撐我國復興號高速列車的安全運行,將來也會在“一帶一路”的國際貨運班列上得到應用。

交出“政產學研用”優異成績單

《交通強國建設綱要》中提出,建設城市群一體化交通網,推進干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通融合發展。

近年來,軌道交通的安全與運營問題愈顯突出,多項世界性鐵路工程呼喚科技支撐。在此背景下,實驗室圍繞國家重大戰略需求,聚焦先進軌道交通自主運行技術前沿,牢牢把握研發優勢,引領行業及產業發展,做出了歷史性貢獻。

先后自主研發四代通用機車信號裝備,解決干線鐵路互聯互通世界難題;提出中國高鐵列控(CTCS)總體技術架構,構建中國高鐵列控技術體系;世界首創重載鐵路移動閉塞,列車發車間隔縮短三分之一,引領世界重載鐵路列控技術發展;自主研發國內第一、世界第四套CBTC系統,攻克城軌“卡脖子”難題;率先提出軌道交通自主運行概念,制定國家鐵路行業技術創新研究規劃,引領我國軌道交通自主運行技術……碩果累累,不勝枚舉。

優秀的科研成果產出離不開高水平人才高地支撐,缺不了高質量人才隊伍推動。

實驗室以學科建設為引領,依托智慧交通學科群,包括交通運輸工程學科、系統科學學科和信息與通信工程學科等優勢學科,構建了高質量人才培養體系,匯聚了一批杰出人才。目前共有研發人員100余人,其中具有正高職稱的人員占48%,具有博士學位的人員占97%,包括2個自然基金委創新群體、3個教育部創新團隊、國家杰出青年基金獲得者等國家級人才20余人。

才聚天下,智贏未來,資源共享,價值共創。

深諳國際化人才交流與合作能夠推動科技創新,實驗室構建了系列國際合作平臺,包括3個教育部引智基地和1個科技部國際聯合研究中心,與德國、英國、法國、日本等軌道交通發達國家的著名學者和科研團隊建立了長期的合作交流,具有很強的國際學術影響力。

此外,實驗室始終踐行“政產學研用”協同創新,目前共獲得國家獎14項,主持完成國家一等獎1項、二等獎1項;先后孵化了交控科技股份有限公司、北京交大思諾科技股份有限公司等兩個上市企業,科研成果產業應用與轉化成效顯著。

志之所趨,無遠弗屆,窮山距海,不能限也。

未來,實驗室將致力于軌道交通自主運行領域原創性理論突破、前沿創新技術研發和核心裝備研制,構建面向自主運行的感知、診斷、通信、控制等應用基礎理論體系,攻克超視距協同感知、自主追蹤、在途檢測診斷、高可信信息傳輸等關鍵技術,研制系統成套裝備,技術支撐川藏鐵路、高鐵提速、高運量重載鐵路和高密度城軌運行等重大工程任務,做軌道交通自主運行領域的特長生,成為技術“策源地”,實現國際引領,為加快建設交通強國提供堅強支撐。

同學們,想好了嗎?好專業好方向好前途就選北京交通大學!

根據中國汽車流通協會提供的上牌信息顯示,2025年5月,國內客車(含輕客、中客、大客)月度實際銷量達到4.2萬輛,相比去年同期呈負增長,降幅為1%。 上牌維度的客車終端實際銷量,更能反映國內客車市場需求的真實狀況,進一步拉長來看,今年前5個月的數據同樣不容樂觀。統計數據顯示,2025年1-5月,國內客車實際銷量達到19萬輛,與去年同期的銷量持平。 整體來看,進入2025年后,本輪始于2023年的國內客車市場快速放量,似乎已進入瓶頸期。 從年度銷量數據,可以明顯看到,2023年之前,國內客車市場進入增長停滯期,2019年銷量達到36萬輛后,此后4年時間都在35萬輛上下徘徊,始終難以突破。而2023年開始打破僵局,同比增速達到14%,年度銷量接近40萬輛,2024年快速拉升,年度銷量一舉突破50萬輛大關,而增速更是高達29%。 2023年和2024年的快速放量,與多重因素密切相關。首先是疫情結束后國內旅游市場的爆火,直接拉動2023年國內旅團細分市場的客車需求,此后,2024年7月,國家出臺以舊換新政策,推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新,這一政策有力推動了公交車的更新熱潮,從而推動國內公交細分市場的客車需求集中爆發。 以公交市場為例,在2024...