市域多層次軌道交通系統設計

上海市集中建設區實際上已經由中心城擴展至主城區,上海市域內主城區—新城格局基本確立、并逐步形成多個城鎮圈,必須以功能意義上多個城市緊密聯系的都市圈(城市群)的空間組織要求構建多層次軌道交通系統,以促進多中心、網絡化、組團式、集約型的空間格局塑造。上海市規劃主城區—新城—新市鎮—鄉村的城鄉體系、城市主中心(中央活動區)—城市副中心—地區中心—社區中心的公共中心體系,須依靠軌道交通實現出行成本可控和交通結構優化。

重構市域公共交通骨架

按照一張網、多模式、廣覆蓋、高集約的原則,構建由區域城際鐵路、軌道交通快線、城市軌道交通、中低運量軌道交通、公共汽車以及多元輔助公共交通(如班車、定制公交)等構成的多模式公共交通系統,構建城際線、市區線、局域線3個層次的軌道交通網絡(見下表),實現城鎮空間沿交通軸向發展、人口與就業崗位在樞紐集聚(見下圖)。各層次均規劃控制1000km以上的網絡,形成以公共交通為主導的一小時交通圈,實現對10萬人以上新市鎮的全覆蓋,軌道交通車站600m覆蓋率主城區超過50%、新城城區超過40%,以公共交通提升空間組織效能。

“上海 2040”軌道交通網絡功能層次

上海市域公共交通網絡布局模式

強化新城與主城區快速聯系

各新城均規劃1條以上城際線連接中心城,形成9條中心城聯系新城、核心鎮、中心鎮及臨滬城鎮的軌道交通射線,通過新建、改造等技術手段達到快線標準,使新城與中心城樞紐之間的站到站軌道交通出行時間小于40min;期望新城與中心城之間的公共交通全方式出行分擔率由現狀約60%提升至80%以上。

發展多元的中運量公共交通系統

地區性公共交通服務水平應隨著經濟發展而提升。在軌道交通不能提供直達服務但具有客流需求的走廊,發展中運量公共交通為更廣闊的地區提供有競爭力的服務,包括有軌電車、BRT、膠輪系統、無軌電車等多種制式。中運量公共交通系統在中心城填補軌道交通服務空白地區、補充軌道交通運能不足的公交走廊,逐步實現道路公共交通系統的服務升級。在公共交通服務仍較為薄弱的主城片區,中運量公共交通系統將提高組團之間的聯系效率與服務品質。在人口規模達到70萬人的城鎮圈內部,構建以中運量軌道交通和公共汽車等為骨干的局域公共交通網絡,實現30~40min公共交通可達。并沿主要客流走廊構建城鎮圈之間、主城片區和城鎮圈之間的骨干線路,提高公共交通出行效率和可靠度。

寫在最后

中國大城市過去30年的發展經歷表明,軌道交通是塑造城市空間、改變交通結構最重要的力量。在城市建成區格局基本形成和建設用地增長受限的前景下,以軌道交通網絡規劃引導城市空間布局優化成為超大城市和特大城市健康發展的主要解決方案。

以軌道交通網絡建設來支撐空間發展及優化,包括結構、模式選擇,必須認知、探求、尊重其自身規律,實質上是城市和都市圈發展到一定階段,所形成的多尺度空間與多模式、多層次交通的協同問題。緊湊布局和混合用地始終是降低城市基礎設施建設成本、控制居民出行時間成本的理想解決方案,但面對超大、特大城市居民出行距離加大的現實情況,以軌道交通網絡提升交通服務能力和速度,是保障城市品質的優選途徑。

本文試圖從上海市的發展歷程提取一定規律,既是“上海2040”研究都市圈范圍軌道交通網絡布局的依據,也可為其他城市提供借鑒。但仍然有許多值得持續深入思考的問題:1)多層次的鐵路、軌道交通網絡改變了時空尺度,也擴大了地方政府進行資源(特別是土地資源)統籌的空間范圍,但需要充分評估系統建設和長期營運的效益,避免新一輪蔓延式發展;2)多層次軌道交通網絡的適用制式與銜接模式,以及設施在空間上的預留,應成為規劃的主要控制要素;3)通過出行者活動規律的長期跟蹤分析,摸索不同出行目的可接受的出行成本,審慎地處理通勤便捷與職住平衡的關系。

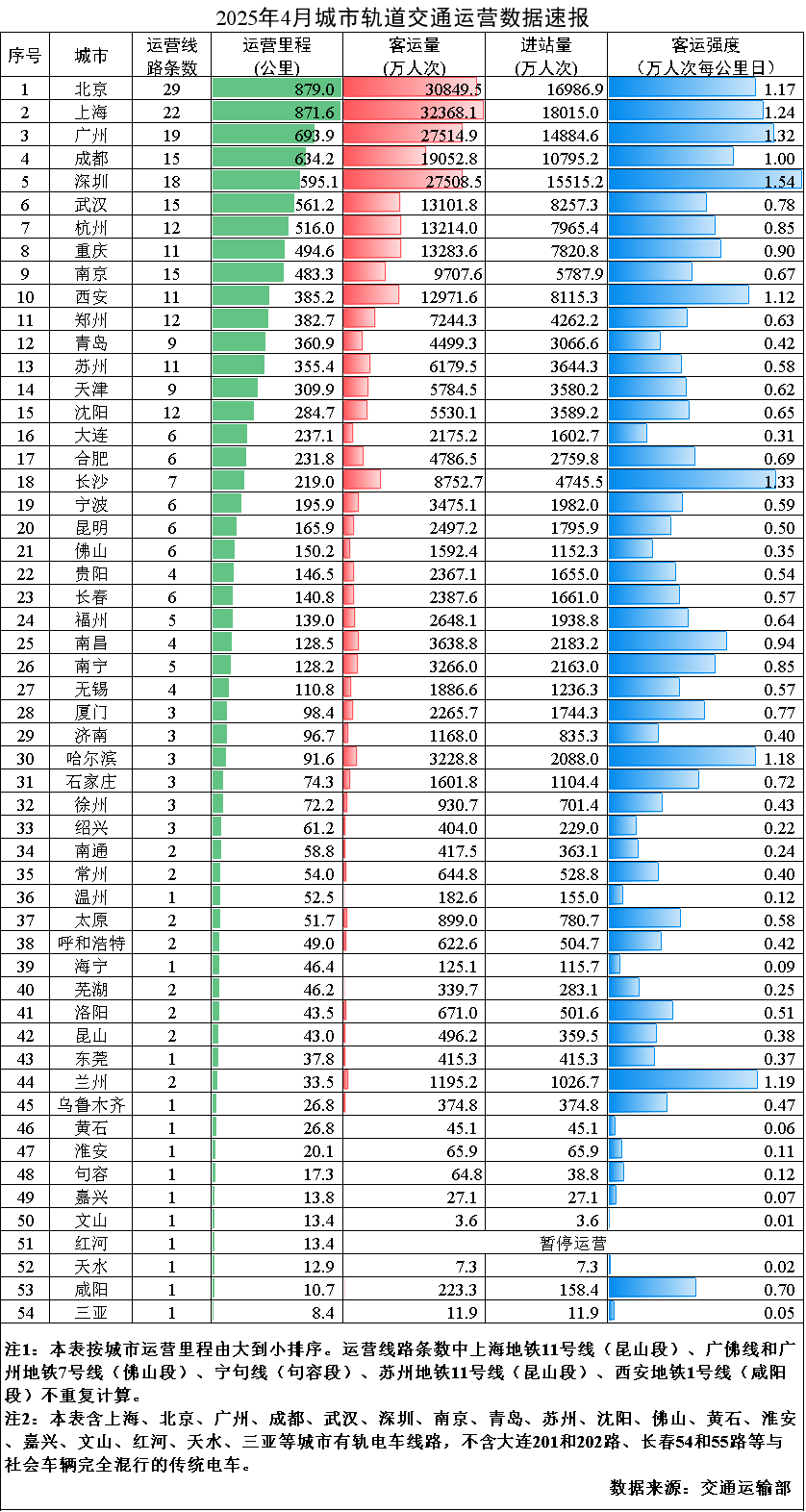

軌道交通展消息 2025年4月,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路326條,運營里程10975.8公里,實際開行列車361萬列次,完成客運量28.5億人次,進站量17.0億人次。4月份,客運量環比減少0.3億人次,減少1.0%,同比增加0.9億人次,增加3.3%。4月份全國總運營里程的平均客運強度為0.865萬人次每公里日,環比增加2.1%,同比減少3.5%。本月無新開通線路。 其中,43個城市開通運營地鐵、輕軌線路268條,運營里程9507.8公里,完成客運量27.5億人次,進站量16.3億人次;16個城市開通運營單軌、磁浮、市域快速軌道交通線路25條,運營里程970.7公里,完成客運量8695萬人次,進站量5809萬人次;18個城市開通運營有軌電車、自動導向軌道線路33條,運營里程497.3公里,完成客運量1047萬人次,進站量990萬人次。 相關推薦:軌道交通展展位預訂??軌道交通展免費報名參觀