近日,位于上海臨港的“國際氫能谷”正式啟動。作為推動新片區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心載體,它的目標是,通過材料、裝備等方面的突破,盡快實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)成本的下降。

“氫能在交通領(lǐng)域的發(fā)展,可以類比鋰電池。”氫晨科技董事長兼總經(jīng)理易培云對第一財經(jīng)記者表示,行業(yè)的判斷是,2021年是燃料電池元年,2025年會有一個爆發(fā)式增長,2030年燃料電池可能會像今天的鋰電池一樣。

但是,從目前“3+2”城市群的示范應(yīng)用,到未來的爆發(fā),還存在兩個瓶頸,一是燃料電池汽車的價格高。“一輛氫能重卡原來賣到180萬元,現(xiàn)在降到130萬、120萬,明年預(yù)計會降到100萬以內(nèi),但是傳統(tǒng)的柴油車大概40萬,還有很大差距。”易培云說。

二是氫氣的價格貴,可獲得性也不高。“也是成本的問題。”易培云說。

降本三階段

國家發(fā)改委3月發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》(下稱《規(guī)劃》),明確了氫能是未來國家能源體系的重要組成部分。

“預(yù)計到2060年氫能將在我國終端能源體系占比20%,成為能源戰(zhàn)略的重要組成部分。”中國工程院院士、上海交通大學(xué)校長林忠欽9月28日在2022臨港新片區(qū)氫能大會上表示,雙碳目標將全面重塑我國的經(jīng)濟、能源結(jié)構(gòu),這是一場廣泛而深刻的系統(tǒng)性變革。

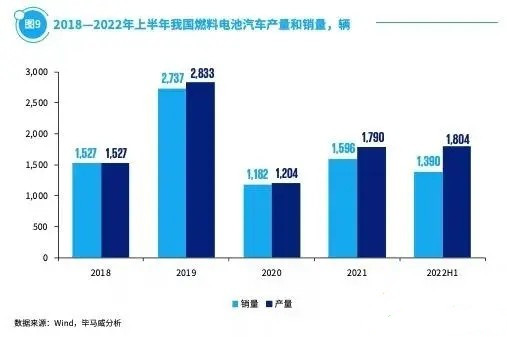

氫能目前主要應(yīng)用在工業(yè)和交通領(lǐng)域中,燃料電池汽車是交通領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景。《規(guī)劃》提出,到2025年,燃料電池車輛保有量約5萬輛。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,8月我國燃料電池汽車銷量達到255輛,同比增長5.7倍,1~8月燃料電池汽車累計銷量達到1888輛,同比增長1.6倍。

以5萬輛的目標計算,畢馬威發(fā)布的報告稱,未來幾年我國燃料電池汽車保有量的年均增長率將超過50%。

對于燃料電池汽車的推廣,易培云認為,已經(jīng)形成了三種模式,一是國家示范城市群補貼模式,適用于五大城市群。

上海是全國首批氫燃料電池汽車示范城市,《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022-2035年)》(下稱《中長期規(guī)劃》)提出,到2025年,燃料電池汽車保有量突破1萬輛。

二是風(fēng)電光伏資源補貼模式,適用于內(nèi)蒙古、新疆、西藏等風(fēng)電光伏資源充足、綠氫價格便宜的地區(qū),可以用風(fēng)電光伏發(fā)電收益補貼氫價。

三是低成本氫的純商業(yè)化模式,適用于山西、陜西等化工尾氣氫資源豐富地區(qū),可以用低廉的運營成本來補貼購置成本。

基于這三種模式,易培云認為,有機構(gòu)對于2025年做到20萬輛氫燃料電池車、2030年實現(xiàn)200萬輛的預(yù)測,也是非常有可能實現(xiàn)的。

但這一廣闊前景,有賴于氫能產(chǎn)業(yè)的快速降本。

易培云認為,降本包括三個階段,一是通過技術(shù)快速降本。

燃料電池汽車主要包括燃料電池系統(tǒng)、車載儲氫系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)等。其中,燃料電池系統(tǒng)是核心,成本的下降是推動汽車成本下降的主要動力。而在燃料電池系統(tǒng)中,電堆占系統(tǒng)總成本的60%。膜電極作為燃料電池電堆的“芯片”,又占電堆成本的60%以上,很大程度上決定了燃料電池電堆的性能、壽命和成本。

易培云解釋說,從功率密度來看,電堆原來一升體積發(fā)電只有1.4kW,現(xiàn)在達到6.2kW;膜電極原來一平方厘米只能發(fā)電1W,現(xiàn)在是2W。“通過技術(shù)的快速迭代,使得同樣的體積、原材料發(fā)的電更多,相對成本就降下去了。”

氫晨科技是國內(nèi)燃料電池電堆龍頭企業(yè),已累計開發(fā)80kW、100kW、120kW、150kW四款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的車用燃料電池電堆。

最新的進展是,氫晨科技發(fā)布了單堆300kW大功率燃料電池電堆,其功率密度為6.2kW/L,與國際頭部公司豐田Mirai2的128kW和5.4kW/L的水平相比肩,可以讓49噸的重卡滿載上高速,以90公里的高速奔跑,該產(chǎn)品將在今年年底前實現(xiàn)批量交付。

“燃料電池可以類比成發(fā)動機,300kW相當(dāng)于3.5以上的發(fā)動機,功率越大動力就越足。”易培云說,但對于氫燃料船舶和飛機,這個動力是不夠的,所以氫晨科技目前正在研發(fā)1兆瓦的電堆。

二是要通過產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化快速降本。“原來我們的催化劑、膜電極、碳紙,基本上電堆里的東西都是進口的,現(xiàn)在90%以上的材料已經(jīng)國產(chǎn)化了,國產(chǎn)化以后降本就很快。”易培云說。

三是要通過規(guī)模化降本。也就是說,燃料電池汽車的銷量如果能夠達到1萬輛、10萬輛,還會迎來大幅降本。

如果以時間段來劃分,易培云認為,2022年前主要是技術(shù)降本,2022~2025年主要是產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化降本,2025年后更多是規(guī)模化降本。

降本的臨港方案之一:完善氫能產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)生態(tài)

作為上海建設(shè)國際一流的氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地的新引擎和增長極,對于尚處于發(fā)展初期的氫能產(chǎn)業(yè),臨港選擇圍繞產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈,率先打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈包括“制儲輸用”多環(huán)節(jié),目前我國還未形成高效完備的產(chǎn)業(yè)鏈,存在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不強、技術(shù)裝備水平不高、部分關(guān)鍵核心零部件和基礎(chǔ)材料依賴進口等問題。在3月的發(fā)布會上,國家發(fā)展改革委高技術(shù)司副司長王翔表示,必須堅持創(chuàng)新發(fā)展道路,加大對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的支持力度,不斷突破關(guān)鍵核心技術(shù)并在市場應(yīng)用中迭代升級,才能夠?qū)崿F(xiàn)從“跟跑”到“并跑”乃至“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)換,從而保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

首期規(guī)劃面積1.55平方公里的國際氫能谷,是上海布局綠色低碳新賽道的特色產(chǎn)業(yè)園區(qū),目前已集聚20余家氫能企業(yè)。

但臨港的氫能產(chǎn)業(yè)并不囿于這1.55平方公里。2016年,以上海交大技術(shù)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ),臨港氫能產(chǎn)業(yè)起步。目前臨港集聚了34家氫能企業(yè),形成了包括氫能整車、發(fā)動機系統(tǒng)、核心部件、關(guān)鍵材料、高端裝備、場景應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施為一體的產(chǎn)業(yè)格局。

同時,燃料電池八大零部件(電堆、膜電極、質(zhì)子交換膜、雙極板、催化劑、氣體擴散層、空壓機、氫循環(huán)泵),相關(guān)頭部企業(yè)也都有所布局。

其中,作為上海交大與臨港集團共推科技成果轉(zhuǎn)化的典型代表,上海治臻目前是國內(nèi)最大的金屬雙極板供應(yīng)商,占國內(nèi)市場的90%。6月,上海治臻啟動科創(chuàng)板IPO。

同樣是上海交大與臨港集團共推科技成果轉(zhuǎn)化的典型代表,氫晨科技5月通過換股方式全資收購了專業(yè)催化劑和膜電極供應(yīng)商擎動科技100%股權(quán),在大幅降低電堆成本,實現(xiàn)“燃料電池電堆在體積、壽命和成本上與傳統(tǒng)發(fā)動機相當(dāng)?shù)哪繕恕狈矫妫~出堅實一步。

未來臨港的氫能產(chǎn)業(yè)也不囿于國際氫能谷。上海臨港氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理鄧浩強解釋說,由于要安全可控發(fā)展氫能,包括管道的鋪設(shè)、甲類庫的布局,都會在一個相對集中的范圍內(nèi)。所以,國際氫能谷的產(chǎn)業(yè)定位以材料、裝備、公共服務(wù)為主,同時聯(lián)動整個產(chǎn)業(yè)區(qū)。

隨著國際氫能谷的打造,產(chǎn)業(yè)、人才、資本、政策更加集聚。“企業(yè)越集聚,將來的規(guī)模效應(yīng)就越大。企業(yè)聚在一起,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力會越來越強,性能會越做越高,相對來講成本也會越來越低。”易培云說。

9月28日,漢丞質(zhì)子交換膜的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地落地臨港,主要生產(chǎn)世界領(lǐng)先的增強型質(zhì)子交換膜。“質(zhì)子交換膜(PEM)是氫燃料電池、質(zhì)子交換膜電解水制氫設(shè)備等的核心材料,也是氫能關(guān)鍵材料之一。”漢丞科技董事長吳慧生表示,為適應(yīng)行業(yè)對薄型化質(zhì)子膜的需求,目前漢丞科技已經(jīng)對標國際產(chǎn)品,做到8微米左右,填補了國內(nèi)空白。

吳慧生說,國際氫能谷聚集了很多產(chǎn)業(yè)鏈上下游的頭部企業(yè),漢丞科技遷址到臨港,與上下游企業(yè)聯(lián)動,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng),共同推動氫能規(guī)模化發(fā)展和全場景應(yīng)用。

“在燃料電池方面,我們基本上可以在50公里內(nèi)找到80%的核心零部件供應(yīng)商。”康明斯新能源動力事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理景帥對第一財經(jīng)表示。

去年9月27日,臨港新片區(qū)管委會與康明斯(中國)投資有限公司簽署投資協(xié)議,推動康明斯氫能中國總部落地臨港。項目涵蓋電解水制氫裝備電堆、燃料電池發(fā)動機及其核心零部件、高壓儲氫瓶系統(tǒng)等業(yè)務(wù),計劃實現(xiàn)產(chǎn)值100億元。

氫晨科技的300kW電堆也將和康明斯合作,通過無人駕駛+氫能源的方式出口美國。“300kW的大功率電堆應(yīng)該是第一次出口到國外,今年幾十輛,明年會更多。”易培云說。

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈之外,PEM電解水制氫的產(chǎn)業(yè)鏈也在臨港逐步構(gòu)建中。

2021年,氫晨科技開始投入PEM電解槽的研發(fā),切入上游制氫領(lǐng)域。“現(xiàn)在1公斤氫氣大概需要50度電,未來我們希望變成40度電,氫氣的成本就能大幅下降。”易培云說,明年將會有7套PEM電解槽在包頭上市。

“目前國內(nèi)PEM制氫裝備的供應(yīng)鏈還不是那么完備,但是我們在和不同供應(yīng)商在談,我們認為2~3年后,中國PEM制氫裝備的供應(yīng)鏈會基本上完整。”景帥說,明年會把世界最先進的PEM電解槽制氫技術(shù)引入臨港。

降本的臨港方案之二:場景先行,訂單引領(lǐng)

在2022臨港新片區(qū)氫能大會上,景帥表示,氫能產(chǎn)業(yè)大有前途,但還處于“幼兒期”。“干氫能,企業(yè)需要長期主義,更需要政府的引導(dǎo)、關(guān)愛和支持。”

“我們一個很重要的思路,是場景先行、訂單引領(lǐng)。”鄧浩強說,要把臨港集團可控的豐富場景體現(xiàn)出來,把包括重卡、渣土車、通勤客車、叉車等臨港氫能基本盤,轉(zhuǎn)化為訂單。

作為國際氫能谷的開發(fā)運營方,臨港集團于2021年12月30日注冊成立了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司,注冊資本10億元。根據(jù)上海臨港(600848.SH)公告,該公司參與開發(fā)運營園區(qū)內(nèi)豐富的氫能應(yīng)用場景資源,拓展氫能在交通、建筑和能源等領(lǐng)域的商業(yè)化運營,形成以氫能為主題的新能源產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。同時大力培育氫能產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)重點企業(yè),構(gòu)筑氫能全產(chǎn)業(yè)價值鏈,提升臨港新片區(qū)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈強度,助力臨港新片區(qū)打造成上海乃至全國氫能發(fā)展先行先試區(qū)、綜合示范區(qū)和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)區(qū)。

公司成立9個月以來,鄧浩強的一個感受是,市場關(guān)注度非常高,這段時間已經(jīng)接觸了100多個項目。另一個感受是,氫能產(chǎn)業(yè)的市場和示范應(yīng)用需要培育。

“雪球要滾起來,得先推一把,才能讓它慢慢地越滾越大。”鄧浩強說,臨港集團的角色是開放場景,并通過一些金融手段,結(jié)合國家的補貼政策,平抑化先期的一些高成本,讓市場主體可以在一個相對能夠接受的成本范圍內(nèi),提升應(yīng)用。

為帶動氫能產(chǎn)業(yè)在集聚發(fā)展,臨港計劃用3~5年時間,實現(xiàn)公共領(lǐng)域車輛的“氫能化”替換。“雖然推廣成本會很高,但為了能為臨港培育一批自主創(chuàng)新企業(yè),我們愿意堅定信心走下去。”臨港新片區(qū)黨工委副書記吳曉華說。

目前,臨港已經(jīng)運營的氫能公交車有16輛。今年計劃替換102輛氫能公交、12輛中運量車。未來幾年則會逐步根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況以及客流情況逐步替換。

此外,臨港新片區(qū)管委會高新產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新處副處長李向聰表示,臨港有4萬輛集卡、2000輛渣土車、幾百輛通勤班車,將來會推動出臺包括集卡司機加氫便利化等舉措來加快應(yīng)用。

9月20日,臨港新片區(qū)公共交通有限公司發(fā)布了高一級燃料電池低地板城市客車采購項目中標公告,上海萬象汽車制造有限公司獲得52輛燃料電池客車訂單,中標金額14038萬元。相關(guān)車型由康明斯進行配套。

目前,臨港集團正在牽頭推動組建一個氫能交通領(lǐng)域的購車平臺,通過訂單推動企業(yè)規(guī)模化降本,加上企業(yè)自身的技術(shù)降本,進而帶動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在臨港的引進和培育。“我們預(yù)判,通過2~3年,到2025年,可以離開國家的補貼,主要交通領(lǐng)域的應(yīng)用更加接近市場化,形成一個正向的連續(xù)的循環(huán)。”鄧浩強說。

一手解決用氫的問題,一手還要解決氫從哪兒來的問題。

9月30日下午,一輛氫能公交緩緩駛?cè)胛挥谄较雎返募託湔尽_@是臨港第一座正式運營的加氫站,采取油氫混合模式,站內(nèi)的2臺加氫機顯示,目前氫氣銷售價格是35元/公斤。當(dāng)然,這是政府補貼后的價格。

加氫站負責(zé)人告訴記者,這個加氫站目前每天加氫550公斤。

易培云表示,如果不用政府補貼,氫氣可以做到35元/公斤,就可以低于汽油車的用油成本。但對柴油車而言,氫氣還需要做到25元/公斤。所以目前氫氣價格還需要大幅下降。尤其是東部沿海地區(qū),氫氣相對匱乏且價格較高,更需要快速把氫氣價格降下來。

“我們在山西的場景里,氫氣做到25元/公斤,整個運營團隊就能賺錢,而且能跑贏柴油車。”易培云認為,在有大量風(fēng)光電資源的新疆、內(nèi)蒙古等區(qū)域,因為綠電較為便宜,能最快把氫氣價格降下來。

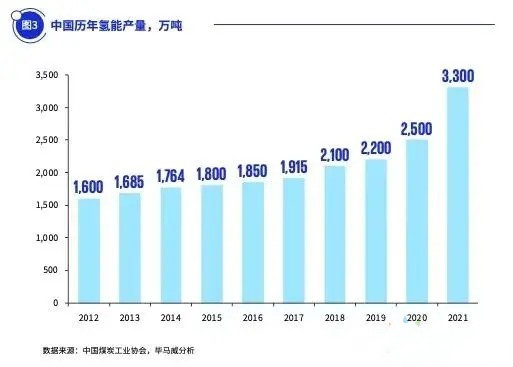

氫能源按生產(chǎn)來源劃分,可以分為灰氫、藍氫和綠氫三類。我國是世界上最大的制氫國,年制氫產(chǎn)量約3300萬噸。其中,煤制氫和天然氣制氫占比近八成,氯堿、焦爐煤氣、丙烷脫氫等工業(yè)副產(chǎn)氫占比約兩成,可再生能源制氫規(guī)模還很小。

不過,我國可再生能源裝機量全球第一,在清潔低碳的氫能供給上具有巨大潛力。未來隨著光伏、風(fēng)電等可再生能源電價的持續(xù)下降,氫氣成本也將逐漸下降。

《中長期規(guī)劃》提出,中長期,上海立足于建立以綠氫為主的供氫體系,推進深遠海風(fēng)電制氫、生物質(zhì)制氫、灘涂光伏發(fā)電制氫,通過技術(shù)進步逐步降低綠電制氫成本。探索建立長江氫能運輸走廊,布局滬外、海外氫源生產(chǎn)基地和進口碼頭,構(gòu)建多渠道氫能保障供應(yīng)體系。

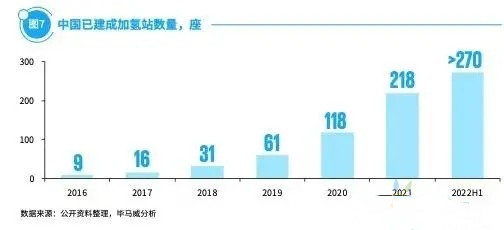

在實現(xiàn)氫氣價格下降的同時,還需要解決加氫站的布局問題。易培云說,加氫除了要便宜,還要方便。“如果開車15分鐘都加不到氫,我肯定不愿意買,所以未來還要逐步布局越來越多的加氫站。”

9月26日的國家發(fā)展改革委新聞發(fā)布會上,國家能源局規(guī)劃司副司長宋雯表示,我國累計建成加氫站超過270座,約占全球總數(shù)的40%,位居世界第一。

畢馬威報告顯示,上海由于在氫能源領(lǐng)域起步較早及地方政策優(yōu)勢,是建設(shè)加氫站數(shù)量最多的直轄市。根據(jù)《中長期規(guī)劃》,到2025年,上海將建設(shè)各類加氫站70座左右。

“目前臨港已經(jīng)投入運營的加氫站有3座,預(yù)計到明年第四季度還會新增3~4座。按照規(guī)劃,到2025年有14座加氫站投入使用。”鄧浩強說。

新片區(qū)的制度創(chuàng)新也給了臨港氫能產(chǎn)業(yè)更大的發(fā)展空間。比如,目前氫氣納入危化品管理,制氫只能在化工區(qū)進行,大大增加了運輸成本。《中長期規(guī)劃》提出,在臨港探索現(xiàn)場制氫加氫一體化項目示范。

“我們也把產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些瓶頸,提給主管部門,他們也做了一些非常積極的響應(yīng),所以很多的制度我認為都在臨港會率先突破。”易培云說。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會提供的上牌信息顯示,2025年5月,國內(nèi)客車(含輕客、中客、大客)月度實際銷量達到4.2萬輛,相比去年同期呈負增長,降幅為1%。 上牌維度的客車終端實際銷量,更能反映國內(nèi)客車市場需求的真實狀況,進一步拉長來看,今年前5個月的數(shù)據(jù)同樣不容樂觀。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2025年1-5月,國內(nèi)客車實際銷量達到19萬輛,與去年同期的銷量持平。 整體來看,進入2025年后,本輪始于2023年的國內(nèi)客車市場快速放量,似乎已進入瓶頸期。 從年度銷量數(shù)據(jù),可以明顯看到,2023年之前,國內(nèi)客車市場進入增長停滯期,2019年銷量達到36萬輛后,此后4年時間都在35萬輛上下徘徊,始終難以突破。而2023年開始打破僵局,同比增速達到14%,年度銷量接近40萬輛,2024年快速拉升,年度銷量一舉突破50萬輛大關(guān),而增速更是高達29%。 2023年和2024年的快速放量,與多重因素密切相關(guān)。首先是疫情結(jié)束后國內(nèi)旅游市場的爆火,直接拉動2023年國內(nèi)旅團細分市場的客車需求,此后,2024年7月,國家出臺以舊換新政策,推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新,這一政策有力推動了公交車的更新熱潮,從而推動國內(nèi)公交細分市場的客車需求集中爆發(fā)。 以公交市場為例,在2024...