太湖隧道是蘇錫常南部高速公路的重要節點工程,全長10.79公里、橫斷面總寬43.6米,采用堰筑法施工,是目前國內最長最寬的湖底隧道。由江蘇省交通運輸廳推薦、省交通工程建設局承擔的“超長堰筑太湖隧道科技示范工程”是交通運輸部2020年批準立項實施的科技示范工程,形成了超長堰筑隧道建設運營可復制、可推廣的技術成果。

“堰筑法”是什么?

簡單形象地說,就是通過止水結構把周圍的水給堵住,在圍堰內部形成工作區域,之后再用抽水機把圍堰里面的水抽干。

這樣一來,就像在陸地上施工一樣了。

等建設完成之后,再將圍堰拆除,讓水恢復流動,又是原來的模樣。

Q

超長超寬堰筑隧道,怎么做到滴水不漏?

秘訣

三重六層防水施工技術!

第一重 混凝土結構自防水

1

含泥量是影響混凝土質量的一項重要因素。

含泥量高將加大收縮,容易出現開裂問題。

在太湖隧道施工過程中,采用全封閉式輸送帶+振動洗石機工藝對進場的粗骨料作二次清洗,使得含泥量控制在0.7%以內,低于標準規定的2%。

2

混凝土水化熱也是影響質量的因素之一

太湖隧道地處江蘇無錫,夏季溫度高,混凝土攪拌過程中也會大量產熱造成裂縫。

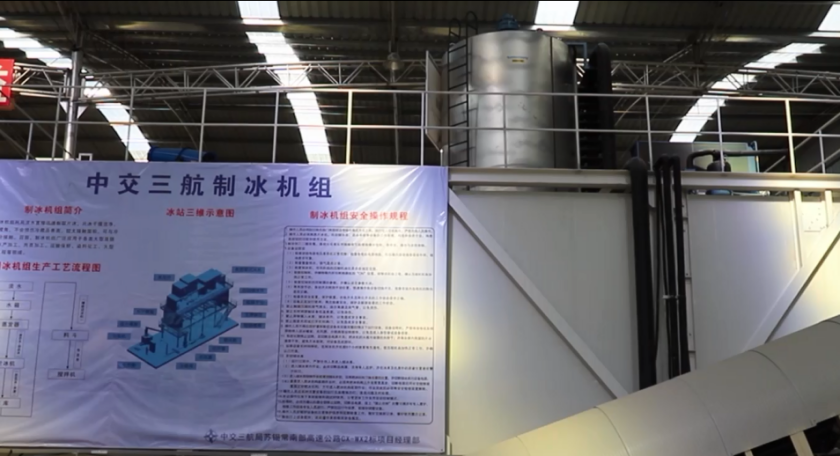

為了解決這個難題,項目創新性地采用原材料降溫、攪拌環境降溫、冷卻水、制冰機等措施與設備,平衡新澆混凝土內部和表層溫度場及新舊混凝土溫度差;發明了高溫型混凝土水化溫升抑制材料和多元復合膨脹材料,定向、高效降低隧道混凝土不同階段的多種收縮。

第二重 為隧道套上“金鐘罩”

在施工縫處設置中埋式鋼邊止水帶;

在變形縫處設置內裝可卸式止水帶、鋼邊止水帶和外貼式止水帶。

第三重 為隧道穿上一件“雨衣”

在隧道外側包裹一層防水卷材。

Q

鋼鐵巨龍怎樣在淤泥上站穩腳跟?

太湖是我國第三大淡水湖泊,湖底有大量淤泥質粉質黏土,湖中淤泥最深達14米。在淤泥中打入鋼板樁宛如“人踩在豆腐上”。

如同陸地上建房子的地基,太湖隧道底板建設采用預制混凝土方樁水上沉樁的施工工藝,將方樁送至泥面以下15米。

“以前我們從來沒嘗試過這個深度。”項目專門成立專家組對打樁方案進行研究。

最終通過將原裝的柴油錘換成更先進的液壓錘,實現每分鐘錘擊30次、可連續擊打200萬次,將3654根24米長、重約18噸的方樁穿過湖水打入湖底,創全國水下送樁最深紀錄。

2021年年底,太湖隧道順利通車。

歷經1400余個日夜,項目面向太湖隧道建設技術難題組織開展了20余項設計、施工專題研究,形成了5項標準規范、6部省級工法、10余項發明專利等技術成果,經濟效益與環境效益顯著,培養了一批交通工程人才隊伍。項目創新成果在太湖隧道、春申湖路隧道、竺山湖隧道、金雞湖隧道等工程中進行大規模應用,其中應用低溫升、高抗裂混凝土技術200余萬立方米,隧道開挖淤泥就地固化及填料化利用技術80余萬立方米,煙氣降解—溫拌長壽命瀝青鋪裝技術近11公里。

根據中國汽車流通協會提供的上牌信息顯示,2025年5月,國內客車(含輕客、中客、大客)月度實際銷量達到4.2萬輛,相比去年同期呈負增長,降幅為1%。 上牌維度的客車終端實際銷量,更能反映國內客車市場需求的真實狀況,進一步拉長來看,今年前5個月的數據同樣不容樂觀。統計數據顯示,2025年1-5月,國內客車實際銷量達到19萬輛,與去年同期的銷量持平。 整體來看,進入2025年后,本輪始于2023年的國內客車市場快速放量,似乎已進入瓶頸期。 從年度銷量數據,可以明顯看到,2023年之前,國內客車市場進入增長停滯期,2019年銷量達到36萬輛后,此后4年時間都在35萬輛上下徘徊,始終難以突破。而2023年開始打破僵局,同比增速達到14%,年度銷量接近40萬輛,2024年快速拉升,年度銷量一舉突破50萬輛大關,而增速更是高達29%。 2023年和2024年的快速放量,與多重因素密切相關。首先是疫情結束后國內旅游市場的爆火,直接拉動2023年國內旅團細分市場的客車需求,此后,2024年7月,國家出臺以舊換新政策,推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新,這一政策有力推動了公交車的更新熱潮,從而推動國內公交細分市場的客車需求集中爆發。 以公交市場為例,在2024...